为什么大家都认为国产大作在做类“魂”? 偏科的类“魂”现象解析!现在,2025年,如果你点开B站上的国产单机大作预告片,可能会看到很多类似元素:阴郁写实的画面、破败的奇观、拼刀的刺激场面……在评论区,“魂”字很可能密集出现,有人试图科普这游戏不是“魂”,但还是有人会说,这游戏看起来就“魂”。

近几年,类似的国产“大作”越来越多。那么,什么是“魂”?为什么看起来国产单机团队纷纷在做“魂”?

严格来说,“魂”系游戏通常指由FromSoftware公司出品、制作人宫崎英高主导的一系列动作角色扮演游戏(ARPG)。从《恶魔之魂》至《艾尔登法环》,这种架构逐渐成熟,成为其个人与公司的风格代名词。2009年发售的《恶魔之魂》被广泛认为是“魂”系游戏的起点。

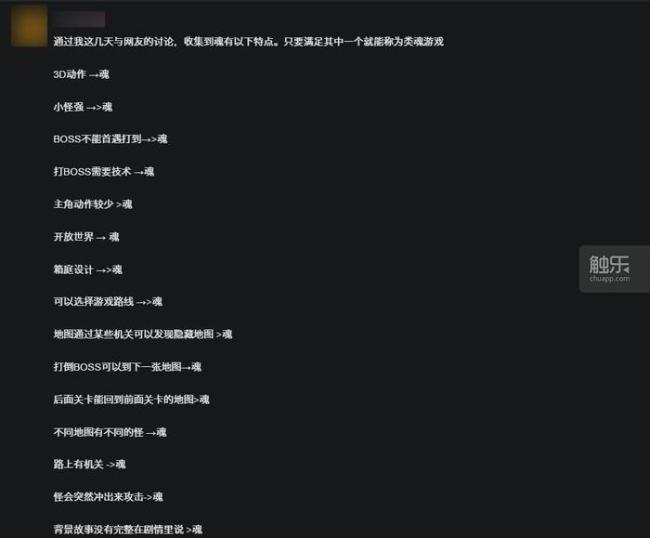

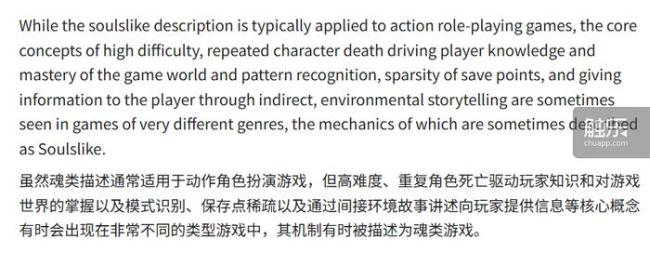

类“魂”的说法应运而生,一般指的是其他开发者对“魂”系游戏的模仿或致敬之作。一位开发者解释,由于没有公认的定义,人们只能总结一些普遍特征:玩法上,游戏通常有死亡惩罚、篝火休息机制、敌强我弱的设计,让玩家感受到“高难度”;叙事方面,游戏普遍使用碎片化叙事手法,区别于主流叙事向游戏。

对于国内游戏厂商来说,需要解决的问题更多。这些“村里的第N个大学生”考的并不止是类“魂”,“魂”更像是其中的一道常规大题,试卷的题目则是“动作游戏”。

一位从业多年的大厂开发者回忆,在2018年前后,国内的单机游戏创业者多半是爱好使然,工期和资金限制以及对玩家群体的观察,让他们更倾向于做纯粹玩法导向而非剧情导向的动作游戏,类“魂”就是其中之一。当时,“忍者龙剑传”“鬼泣”等经典动作游戏系列许久未出新作,可参考的现代范式很少,而“黑暗之魂”系列则获得不错的口碑。

类“魂”是游戏品类中的一名“偏科生”,不像传统RPG那样强调剧情流程的设计。开发者选择这样一条更容易做出“相对质量”的路径,在资源有限的情况下,把所有资源堆到战斗与场景上,以此吸引投资和早期关注。因此,很多开发者选择从类“魂”起步制作一款动作游戏。

比如,上海烛龙最新的《古剑》预告片展示了诸多奇观场景,风格迥异的Boss频频出现,让它看上去十分像一款类“魂”游戏。开发团队表示,《古剑》为宽线性的动作冒险RPG,主打剧情叙事,不是类“魂”,也不是开放世界。成品能否兑现这些承诺,还需进一步观察。

《古剑》团队的态度反映了国产大作开发策略的转变——早期立项类“魂”项目可以成为获取关注的敲门砖;后来随着资本投入加大,大家开始往更多元的方向探索,如做类“战神”的“全程无缝、一镜到底”,或回归到传统RPG叙事内核中去。

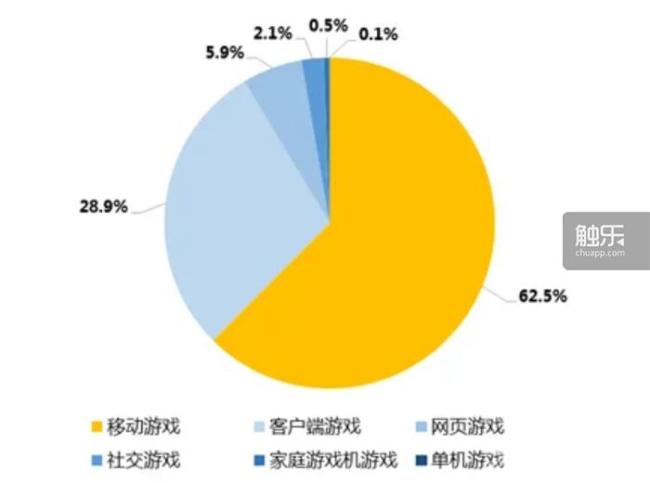

根据《2018中国游戏产业报告》数据显示,2018年国内主机单机游戏市场份额占比仅为0.6%,移动游戏是绝对的主流。在单机市场萎靡、开发技术不成熟的环境下,只有少数资方愿意为新的单机动作游戏投资。

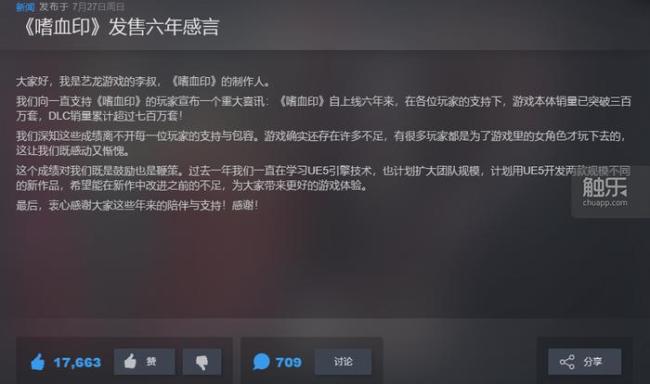

2019年的《嗜血印》佐证了这一点——在开发过程中,由于缺乏资金支持,开发者只能提前于Steam发布抢先体验版。起初,《嗜血印》是一款带有部分类“魂”要素的传统动作游戏,但由于本身开发能力有限,游戏水平无法和一线作品竞争。开发者改为卖“擦边”DLC续命。这说明,至少在当时,一个条件不足够优秀的开发者想要去做传统动作游戏极为艰难。

2019年3月,FromSoftware的《只狼:影逝二度》问世,这款扮演战国时代独臂忍者的动作游戏让资方看到了现代动作游戏的卖点。一位大厂游戏策划坦言,过去跟资方描述类“魂”的创意蓝图风险极高,无异于对牛弹琴。与其投资一个完全未知的新类型,不如投资一条已被验证、有明确用户画像和付费能力的赛道。

2020年8月20日,《黑神话:悟空》公布了首支实机演示视频。这支视频在不到一天的时间内便突破了千万播放,当天,很多游戏公司都在组团反复观看。虽然开发团队并未将《黑神话:悟空》定义为类“魂”,但由于没有提供试玩版、“魂”系游戏当红,很多人把它当作类“魂”游戏来看待。

在类似作品反复亮相后,资方的认知被塑造了。他们相信这种思路能做出高品质的游戏。通过理解它们的产品形态、市场定位,延伸到大家对开发类“魂”的认可。

2024年8月,《黑神话:悟空》3天销量超过千万,带动了主机游戏市场份额大幅增长。它证明了“类‘魂’加中国文化”是一条回报率极高的黄金赛道,也验证了一整套基于“虚幻”引擎开发3A级动作游戏的中式解决方案,包括人才、技术、管理、发行等诸多方面。这套完整的工业化管线,让后来者可以摸着石头过河。

当谈到类“魂”如何影响如《古剑》《黑神话:悟空》这样的大作开发时,开发者们表现出了不同的态度。有人认为,类“魂”是一种标签,大方向贴上它对着做,一般来说不会出错;也有人说,这是一种诅咒——当你想开发一些自己的东西时,只要沾到“魂”的边,就会有人说这是类“魂”,然后对照着“魂”来评判你的作品。

许多游戏被玩家冠以类“魂”之名,是因为中国已成为“魂”系游戏全球市场的重要组成部分,“魂”的设计已在玩家社区中形成了一种高辨识度的风格符号。据数据分析平台Gamalytic统计,2025年9月15日,《黑暗之魂3》与《艾尔登法环》的Steam累计销量均突破千万,购买这两款游戏人数最多的国家都是中国。《只狼》的中国玩家占比达到了惊人的42.5%。

独立游戏方面,《盐与避难所》《空洞骑士》等作品也明确延续了“魂”系风格。目前,全球市场的类“魂”赛道已拥挤不堪。近年来,《堕落之主》《匹诺曹的谎言》等类“魂”大作纷至沓来,开发者们也开始寻求破局之道。如“遗迹”系列融合了类“魂”与第三人称射击玩法,取得了不俗的口碑与商业成绩;对于小团队,也有转变为二次元废土科幻题材的《无限机兵》,制作组深知“魂”玩家想要什么,在改进不足的同时作出了正确的玩法突破,满足玩家期待。

成熟的“魂”社区是一把双刃剑。走类“魂”路线固然便捷,但当开发者们都在争相抢答同一大题时,玩家也会对“魂”感到厌倦。当现在的玩家看到一个与“魂”相关的标签或符号时,他们自然会代入一套类“魂”风格模板,这种清晰的预期降低了宣发成本,但也抬高了核心玩家的期望。

更多玩家会用“魂”的标准来审视开发者的考卷,要求越来越高。比如,很多玩家会用“魂”系游戏已有的关卡案例来给《黑神话:悟空》关卡评分——标识不明显、极易迷路的宽线性关卡设计与随处可遇的“空气墙”都是其减分项,极大影响了玩家的探图体验。

碎片化叙事也是一道难题,精简的文字与本土文化结合,其实更难驾驭。比如首日口碑出现问题的《明末:渊虚之羽》,虽然它凭借优秀的关卡设计得到了许多“魂”玩家的好评,但仍然因为背景、角色、故事设定等方面出现问题而遭受大量玩家抨击。

玩家用购买力为类“魂”投票,开辟了市场;开发者则借其风格化框架,在模仿的同时寻求创造属于自己的新品类。但当所有资本都涌向同一个“被验证的”范式时,创新类型的试错空间将被极度压缩,这对于产业的长期健康仍是一种伤害。

对于国内游戏市场来说,优秀开发者们大多没有遵循传统类“魂”范式,而是会找出不同,做出自己的东西。比如,游戏科学会有意识地和动作游戏品类下的优秀作品拉开差距。虽然《黑神话:悟空》借鉴了“战神”“怪物猎人”“魂”等诸多动作游戏系列的优秀设计元素,但它不止于借鉴。

《黑神话:悟空》立项期间,开发团队的共识是做一个“敌人压迫感非常强”“有精巧的关卡结构”“有神秘风格的碎片化叙事”的动作游戏。真正使它脱颖而出的长板在于精致优秀的中式美学风格、81个风格迥异的Boss,以及对中华文化内涵的独特表达。

《影之刃零》也是如此。制作人梁其伟说,灵游坊在开发游戏过程中提炼了许多“魂”与传统动作游戏的优秀元素,并在此基础上做出了自己的创新。他将《影之刃零》的游戏品类称为“武侠动作游戏”(或“功夫动作游戏”),这也是一种风格化的追求。

在举办了多次线下试玩会后,很多玩家对《影之刃零》的游戏品类产生了改观,他们在玩过游戏后,会觉得它并没有多么贴近类“魂”,相反,它更像是一款纯粹且有所创新的动作游戏。

所以,在某个时间段内,类“魂”只是一场必要的工业化“练级”。短期来看,至少对于国内的游戏开发者而言,动作游戏以类“魂”立项,依然是安全有效的开发策略之一。但在学到“魂”系游戏的优点后,优秀的开发者会重新思考,自己究竟想做什么——能否在“魂”的基础上融合其他类型,向“遗迹”系列学习?能否回归本源,从更纯粹的动作游戏品类出发?能否在碎片化叙事之上,做出符合中华文化价值观与情感需求的深度叙事?

“魂”只是第一步。大家所期待的,是这批做完“魂”的大题、拿下“动作游戏”试卷高分的团队,能够为我们带来真正超越“魂”、定义自我的作品,这才是国产游戏走向伟大的真正开端。但在当前的环境下,“安全模仿”的收益依旧远大于“冒险创新”。玩家社区、资方、市场等“无形的大多数”,才是推动开发者前进的决定性因素。如何打破“魂”的循环,需要的不仅仅是开发者去大胆创新,更需要整个投资模式、市场评价体系和玩家社区文化的共同转变。希望这种转变能够尽早到来。

驰盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。